摩托车“13年强制报废”政策,一直是摩托爱好者(俗称“摩托佬”)群体中争议不断的话题。尽管如今政策已逐步松动,不再全国统一强制执行,但围绕它的讨论从未停歇——一边是政策对安全与环保的考量,一边是爱好者对“一刀切”的不满,矛盾核心始终围绕“年限”与“车况”的博弈。

一、13年报废政策,初衷是什么?

这项政策的出台,核心是基于摩托车的使用特性和管理需求:

- 安全考量:摩托车结构相对简单,长期暴露在户外,车架、刹车、轮胎等关键部件可能随年限增长出现老化、磨损,尤其早期部分车型质量参差不齐,容易埋下安全隐患;

- 环保要求:老款摩托车多为化油器车型,排放标准较低,尾气污染相对严重,随着环保标准升级,通过年限限制淘汰老旧车辆,能减少污染;

- 管理便利:统一的报废年限的管理,能简化车辆管理流程,推动车辆更新换代,降低监管难度。

从政策逻辑来看,其出发点是保障道路安全和环境治理,但在实际执行中,却与摩托爱好者的实际体验产生了偏差。

二、摩托爱好者的核心不满:别用年限定义车况

对“摩托佬”而言,13年强制报废的规定,更像是“不讲情面”的一刀切,主要争议集中在4点:

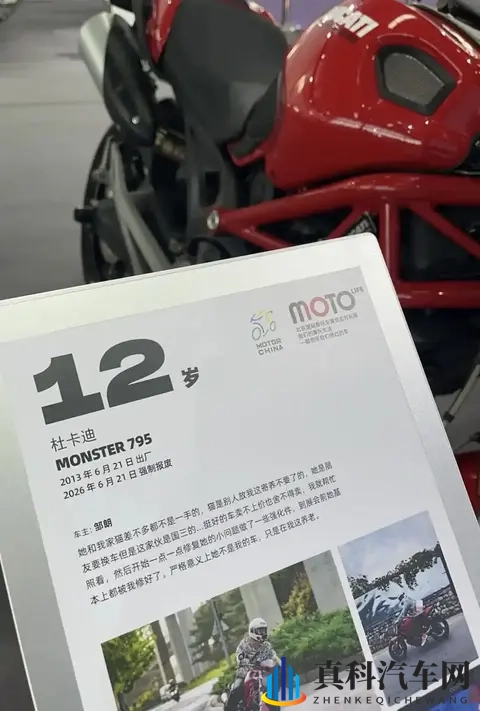

1. 车况比年限更重要:这是最核心的质疑。爱好者普遍认为,摩托车的好坏关键在保养——一辆精心维护、定期检修的13年车,车况可能比保养潦草的新车还好,刹车、动力、车架强度都能达标。用固定年限强制报废,完全忽略了个体差异,显得不够科学;

2. 经济与情感双重损失:对很多爱好者来说,摩托车不只是交通工具,更是“伙伴”,承载着骑行记忆和情感价值。陪伴多年的爱车因年限到期被强制报废,情感上难以接受;同时,频繁换车对普通消费者来说是不小的经济负担,尤其高端车型的残值会因报废年限大幅缩水;

3. 与汽车政策不对等:汽车实行“里程+车况”报废标准,只要年检合格、排放达标,哪怕车龄超15年也能继续使用(仅增加年检频次)。而摩托车却被“年限卡死”,这种差异让爱好者觉得不公平,质疑政策对摩托车存在偏见;

4. 安全核心不在年限:爱好者认为,道路安全的关键是骑手的驾驶习惯、安全意识(如佩戴头盔、不超速),以及交通管理是否到位,而非单纯看车龄。将安全风险简单归咎于使用年限,是舍本逐末。

三、政策现状:从“一刀切”到“以车况为准”

随着社会观念进步和管理精细化,13年强制报废的“一刀切”政策正在逐步调整:

- 环保优先替代年限限制:如今监管核心转向排放标准,只要摩托车能通过年检、符合国四及以上排放标准,即使超过13年,不少地区也允许继续使用;

- 强化年检的车况考核:年检中对刹车性能、灯光、车架强度、轮胎等安全部件的检查更严格,用实际车况决定能否上路,而非单纯卡年限;

- 地方政策差异明显:目前没有全国统一的强制报废年限规定,部分地区仍保留13年限制,部分地区则完全以年检和排放达标为标准,政策执行因地域而异。

结语:让热爱与安全并行,需要更精细化管理

摩托车13年强制报废政策的争议,本质是“管理便利”与“个体权益”的平衡问题。随着摩托车制造工艺提升、消费者保养意识增强,单纯用年限限制车辆寿命的方式,已难以适应实际需求。

对摩托爱好者而言,他们并非反对安全与环保要求,而是希望政策能“看人下菜碟”——以车况和排放为核心,而非“一刀切”的年限。未来,期待更精细化、人性化的管理措施:既通过严格年检保障安全环保,又尊重车辆实际状况和爱好者的合理权益,让这份对速度与自由的热爱,能在合规的前提下走得更远、更安稳。

你支持摩托车13年强制报废吗?

Copyright © 2025 真科汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;