凌晨三点,我又看了一遍QuantumScape刚发布的Q3技术简报。

不是因为热爱,是因为职业病。我舍友在新能源行业滚打十年,从磷酸铁锂到高镍三元,从模组到CTB,一路看着电池怎么一点点进化。可每次看到“全固态电池即将量产”的新闻,都像听见有人在说:“我们快造出永动机了。”

不是不信,是太懂其中的代价。

前两天朋友圈刷屏:“某车企宣布半固态电池装车!”配图是一块银灰色电芯,标注着“能量密度500Wh/kg,充电12分钟续航750km”。

评论区一片沸腾:“终于等到你!”可我盯着那张图看了十分钟,只看出两个字:妥协。

因为我知道——这块所谓的“半固态”,根本不是通往未来的门,而是在物理法则墙面前,人类被迫搭起的一座临时脚手架。

一、真正的全固态,正在被“科学规律”锁死我们先说清楚:什么叫“全固态电池”?

简单讲,就是把传统锂电池里的液态电解质换成固体,负极从石墨换成金属锂,从而实现三大跃迁:能量密度翻倍(理论可达900Wh/kg)、充电速度突破分钟级、彻底杜绝热失控自燃。听起来像科幻?因为它本就接近材料科学的极限。

问题出在哪?四个字:界面地狱。

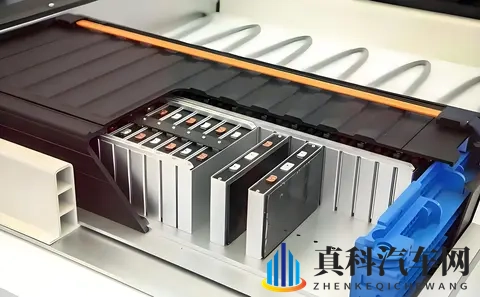

在液态电池里,电解液能自动润湿电极表面,离子传输顺畅。但在固态体系中,电解质是“硬”的,电极也是“硬”的——两种刚性材料贴合,不可能做到原子级无缝接触。

结果就是:离子在界面上卡住、堆积、形成枝晶;枝晶刺穿电解质,造成短路;短路发热,引发连锁反应,照样爆炸。

这不是工艺问题,是固-固接触的本质缺陷,属于热力学第二定律管辖范畴。

日本丰田搞了二十年硫化物路线,最新进展是用“高温加压烧结”强行让界面贴合——听起来牛吧?代价是生产必须在惰性气氛下进行,每片电解质都要单独封装,成本直接拉爆。

所以说,全固态难,不是实验室没突破,而是从“能做出来”到“能批量稳定生产”,中间隔着一条马里亚纳海沟。

二、成本为何高到离谱?40万一块电池的背后,是三个“不可能三角”很多人以为,40万是炒作出来的价格。错了。这个数字背后,藏着三重不可调和的矛盾:

第一重:材料之墙 —— 硫化物 vs 氧化物 vs 聚合物先说材料,三条路,没一条走得顺。硫化物导电好,离子跑得快,宁德时代押的就是它。可这玩意儿见水就炸,不是夸张,是真会释放剧毒硫化氢。生产环境得比芯片厂还干净,露点压到-60℃以下,工人进去跟进生物安全四级实验室差不多。氧化物稳是稳,但脆得像饼干,薄片一卷就裂,还得高温烧结,良品率卡在六成上下,等于干三小时活,报废一小时。聚合物倒是柔韧好加工,宝马早年试过,结果低温一来,离子直接“冻住”,充电慢得让人想砸车。

你说选哪个?哪个都疼。

第二重:制造之痛 —— 比芯片还狠的洁净度要求制造更是烧钱游戏,一条GWh产线动辄五六十亿,是传统电池三倍不止。不是扩产,是重建一套工业体系——从厂房密封到设备定制,全是天价入场券。必须在百万分之一湿度以下环境操作——比芯片厂还苛刻十倍。

为什么?因为空气中哪怕微量水分,都会让硫化物分解,释放剧毒硫化氢气体。

你说这成本能不高吗?

第三重:寿命之诅咒 —— 循环500次就衰减,谁敢用?最致命的是循环寿命。

液态电池轻松做到3000次以上,出租车跑80万公里没问题。而当前最好的全固态样品,实验室条件下也只能做到800~1000次,且容量衰减曲线陡峭。

更糟的是金属锂负极:每次充放,锂离子沉积不均,形成“死锂”和枝晶,导致内阻飙升、容量骤降。

某国内头部企业内部测试报告显示:一块全固态电芯,在常温下循环500次后,可用容量只剩初始的78%,远未达到车规级标准(80%以上为合格)。你现在买的电动车,期望用十年;而全固态电池,可能五年就得换——谁愿意为这种“半成品”买单?

三、政策推波助澜,资本趁机割韭菜你以为国家支持全固态,是为了让我们早点开上好车?天真了。

翻开《“十四五”能源领域科技创新规划》,里面写得清清楚楚:

“布局固态金属锂电池前沿技术,抢占下一代动力电池技术制高点。”

关键词是什么?“制高点”。

这不是民生工程,是国家战略博弈。

中美欧都在抢这条赛道,因为一旦谁率先实现工程化突破,就能重塑全球汽车产业格局。中国不想再像芯片一样被卡脖子。可这些热闹背后,有多少项目其实是“PPT造电池”?又有多少人借着“国家战略”的名头,圈钱、套利、讲故事?

我不是反对投入,而是警惕:当一项尚处实验室阶段的技术被过度政治化、金融化,它就不再是科学探索,而成了权力与资本的游戏。

四、真正的出路,不在颠覆,而在“极限优化”当你还在幻想“全固态改变世界”时,真正的战场早已转移。

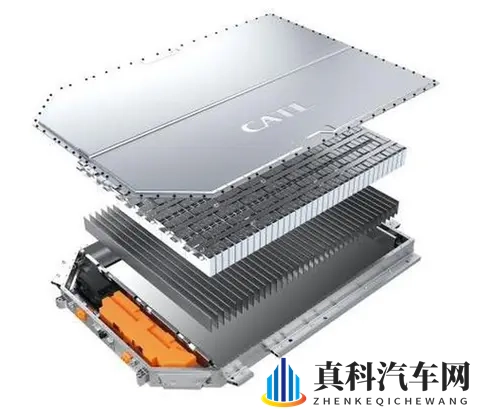

看看比亚迪的刀片电池:通过CTB结构创新,在磷酸铁锂体系下把体积利用率做到60%以上,续航轻松破700km,针刺不起火,成本压到4万元内。

再看宁德时代的麒麟电池:用多向簇射式冷却+智能BMS系统,实现4C快充(15分钟补能80%),能量密度逼近三元水平。还有广汽的弹匣电池2.0:让磷酸铁锂也具备高安全性与长寿命,整车质保达16万公里。这些都不是“革命性”技术,而是在现有液态体系下的极致压榨——像一位老匠人,把一块木头雕到最后一毫米。

它们不炫技,但可靠、便宜、能大规模落地。

这才是大多数人的未来。

Copyright © 2025 真科汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;