“刚保养好的车,才跑几万公里,就因为满13年要报废?”这声疑问,道出了千万摩友的无奈。2025年,摩托车13年强制报废制度的改革终于有了实质性进展,从地方试点的突破到数据与民意的双重推动,这场延续二十余年的“年限之争”,正迎来关键转折点。

政策破冰:多地试点撕开“一刀切”口子

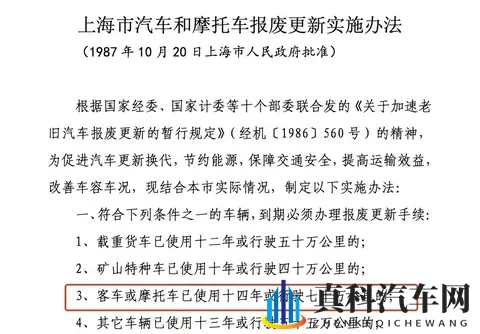

2025年开年,河北省的一则通知让摩友圈沸腾。该省公安厅发布的《关于优化摩托车管理服务的通知》明确提出,个人名下非营运摩托车可自愿申请延长使用年限至15年。这是自2002年《摩托车报废标准暂行规定》实施以来,首个省级行政区对13年强制报废制度的突破,意义远超政策本身。

河北的动作并非个例。广东、四川等地已悄然推进“摩托车安全性能动态评估”机制:车主可通过第三方检测机构,对发动机、制动系统等核心部件做深度检测,达标车辆能获得1-2年的使用延期。这些调整虽未彻底取消年限限制,却清晰释放出政策向“弹性化”转向的信号,让“车况说话”的呼声有了落地的可能。

数据打脸:“安全原罪论”站不住脚

13年强制报废制度的立法初衷是“保障道路安全”,但现实数据正在颠覆这一逻辑。公安部交管局2024年统计显示,摩托车交通事故中仅3.7%与车辆老化直接相关,远低于酒驾(28.6%)和无证驾驶(41.2%)的占比。这意味着,真正的安全隐患并非“老车”,而是违法骑行行为。

欧盟的经验更具说服力。德国、意大利等国早已取消摩托车强制报废年限,仅要求每年通过严格技术检验,其交通部门数据显示,近十年摩托车事故率反而下降18%。这印证了“技术检测优于年限一刀切”的管理思路——安全与否,该由车况决定,而非年龄。

制度枷锁:捆住万亿市场的手脚

13年“大限”不仅让车主心疼,更制约着行业发展。中国摩托车商会测算,现行制度每年导致超200万辆性能尚可的摩托车被迫淘汰,直接损失达300亿元。

改装市场更是受此拖累,长期处于灰色地带。《机车族》杂志调查显示,82%的车主因担心改装影响年检,放弃对车辆安全性能的升级投入。新能源摩托车的发展也被掣肘,某锂电企业负责人直言:“我们研发的固态电池寿命可达8年,但整车13年报废意味着电池5年就得更换,产品竞争力被严重削弱。”在此背景下,清华大学李稻葵教授明确呼吁取消13年强制报废政策,以提振消费、推动行业内外贸转型。

民意觉醒:从呼声到提案的进阶

对报废制度的不满,已从个体抱怨升级为集体诉求。社交媒体上,#废除摩托车13年报废#话题阅读量突破8亿次,一位哈雷车主的视频引发共鸣:“我的车保养得比汽车还好,每年里程不到5000公里,凭什么13年就判死刑?”

民意已传递至决策层。全国人大官网显示,2024年收到关于“修改机动车强制报废标准”的提案达73件,创历史新高。全国人大代表王梦恕明确建议:“应建立以安全检测为核心的摩托车退出机制,让市场和车主决定车辆寿命。”

2025年取消概率有多大?折中方案更可期

从政策博弈角度看,2025年全面取消13年强制报废的概率约40%,正反两方力量仍在角力:

- 有利因素:新能源转型需要政策配套、消费刺激成为经济导向、地方试点积累了成功经验;

- 阻力来源:交管部门存在管理惯性、部分城市“禁摩”政策仍需报废制度配套。

业内分析,最可能落地的是折中方案:将13年报废改为“10年+3次检测延期”,每次检测间隔缩短至半年,通过提升技术标准实现“柔性退出”。这种渐进式改革既能回应民意,也为管理部门保留了缓冲空间。

摩友实操指南:这3件事现在就该做

在政策正式落地前,摩友可提前做好准备:

1. 紧盯地方试点:优先关注河北、广东等地的政策动态,这些地区的牌照可能率先享受延期红利;

2. 留存保养记录:完整的4S店或正规维修厂保养凭证,未来可能成为车辆延期报废的关键依据;

3. 参与标准制定:通过工信部“机动车标准意见征集平台”提交建议,让车主声音直达政策制定端。

结语:变革已启,静待“车权”回归

当汽车早已取消15年强制报废,摩托车“13年大限”的合理性正在不断崩塌。2025年或许不会彻底告别这一制度,但从河北的省级突破到欧盟的成熟经验,从数据对“安全论”的颠覆到民意的集中爆发,变革的齿轮已然转动。

对于3000万中国摩友而言,这场关于“车权与路权”的期待,正从遥远的呼声变得触手可及。毕竟,一辆车的寿命,理应交给车况和车主,而非冰冷的年限数字。

Copyright © 2025 真科汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;