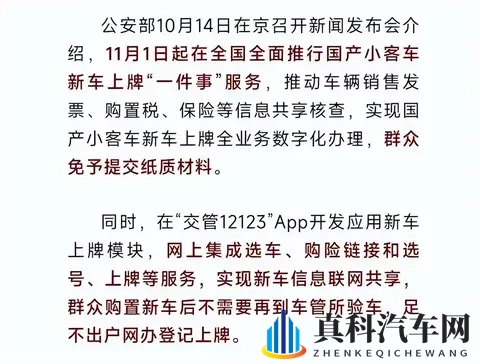

2025年11月1日,全国新车上牌"一件事"数字化改革正式落地。车主李先生在手机上完成人脸识别后,系统自动核验购车发票、购置税缴纳记录和交强险保单,3分钟内就选好了车牌号,电子行驶证直接存入手机钱包。这个曾经需要在车管所排队5小时、提交6份纸质材料的"老大难"问题,如今动动手指就能搞定。但当他看到电子车牌内置的北斗定位芯片时,突然犹豫了——这个能实时追踪车辆位置的"汽车数字身份证",究竟是便民利器还是隐私陷阱?公安部数据显示,新政实施首周全国已有127万车主体验数字化上牌,但某平台调查显示63%的受访者担心"开车轨迹被全程监控"。这场看似简单的流程优化,正在效率与隐私之间掀起一场激烈争论。

3分钟上牌的秘密:区块链技术让数据"跑起来"在杭州市车管所体验中心,我亲眼见证了这场效率革命。90后车主王女士购买的新能源汽车刚到4S店,销售人员就通过"交管12123"App帮她发起上牌申请。系统自动调取机动车合格证电子信息,区块链存证技术确保数据不可篡改,就像给每辆车颁发了"电子身份证"。最让人惊讶的是跨省通办功能——王女士户籍在安徽,却能直接在杭州完成上牌,无需再开具居住证。

"以前上牌要准备身份证、购车发票、购置税完税证明等6份材料,现在这些信息通过政务数据共享平台自动核验。"车管所民警指着屏幕上闪烁的绿色对勾解释,"你看,车辆购置税缴纳信息来自税务系统,交强险数据来自银保监平台,连车辆查验都通过4S店的PDA远程完成,真正实现'零跑腿'。"

但老司机陈师傅的担忧代表了很多人的心声:"我上周在高速服务区休息10分钟,App就推送了'异常停留提醒'。虽然知道是防盗功能,但总感觉被盯着开车。"这种顾虑并非空穴来风——电子车牌内置的NB-IoT芯片不仅能记录行驶轨迹,还能实时上传车速、油耗等12项车辆数据,这些信息一旦泄露,后果不堪设想。

传统上牌流程就像一场"持久战"。车主需要先到税务局缴纳购置税,再去保险公司买交强险,最后到车管所验车、选号、领牌,全程至少跑3个部门。2024年国家统计局调查显示,新车车主平均花费5小时37分钟上牌,其中排队等待占比62%。而现在,整个流程被压缩为三个步骤:

第一步:数据上链购车时4S店通过区块链系统提交车辆合格证,就像给汽车办理"出生证明"。这套由公安部研发的分布式存证系统,已接入全国2.3万家汽车经销商和1.8万家金融机构,确保车辆信息从生产端就可追溯。

第二步:生物核验车主在手机上完成人脸识别和活体检测,系统自动比对公安部人口库照片,相当于给车主颁发"数字驾驶资格证"。某第三方测评显示,这套AI核验系统准确率达99.98%,错误率比人工审核低87%。

第三步:电子发牌选号完成后,电子行驶证实时生成并同步至交警数据库。深圳车主赵先生跨省出差时突发交通事故,出示手机里的电子行驶证后,交警通过警务终端20秒完成核验。"以前行驶证丢了要回登记地补办,现在手机就是'移动车管所'。"

但便利背后藏着隐忧。上海某网络安全公司测试发现,部分品牌的车载终端存在数据传输加密漏洞,黑客可通过伪造基站信号窃取车辆位置信息。更值得警惕的是,新政要求车辆安装的OBD数据采集设备,能记录车主的驾驶习惯,这些数据被保险公司用于保费定价时,是否构成隐私侵犯?

在江苏苏州的智慧停车场,我见到了电子车牌的"超能力"——车辆驶入口时,系统自动识别车牌并绑定车主支付宝账户,离场时无感扣费。这种"车牌即钱包"的模式,已在全国137个城市推广。但当系统弹出"是否允许共享行驶轨迹以获取停车优惠"的选项时,我突然意识到:我们正在用隐私换取便利。

某互联网安全专家演示的攻击场景更让人不寒而栗:通过破解电子车牌的蓝牙配对功能,黑客可远程控制车辆门锁;而北斗定位数据一旦泄露,犯罪分子能精准掌握车主的出行规律。2025年公安部网络安全通报显示,已监测到27起针对智能车牌的攻击事件,虽然未造成实质损失,但警示意义重大。

不过也有技术乐观派认为,联邦学习技术可化解这一矛盾。这种AI训练方式能让数据"可用不可见",比如保险公司只需获取车主的风险评分,无需知道具体行驶轨迹。深圳已在试点"数据保险箱"模式,车主可自主决定哪些数据可共享,就像给隐私上了"智能锁"。

当效率遇上隐私:我们该如何选择?在北京某汽车论坛上,一场激烈辩论正在上演。支持方晒出数据:数字化上牌使全国每年减少1.2万吨纸质材料消耗,相当于少砍20万棵树;而反对方举出案例:某租车公司利用电子车牌追踪前租客,导致其隐私被恶意曝光。这场争论的本质,其实是数字时代的权利让渡——我们愿意交出多少数据控制权,来换取生活便利?

公安部交通管理科学研究所的解决方案颇具启发性:他们推出"隐私模式",车主可手动关闭非必要数据采集,就像给汽车装了"隐身开关"。测试数据显示,开启该模式后车辆耗电量下降12%,但定位精度从1米变为100米,在保障基本功能的同时降低隐私风险。

最后想问大家:如果你的车辆行驶轨迹可能被用于优化交通信号,你愿意开启这项功能吗?当技术让生活越来越便捷时,我们该如何守住隐私底线?欢迎在评论区分享你的看法!

Copyright © 2025 真科汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;