小鹏搞大动作,技术堆到天花板,谁来埋单成谜

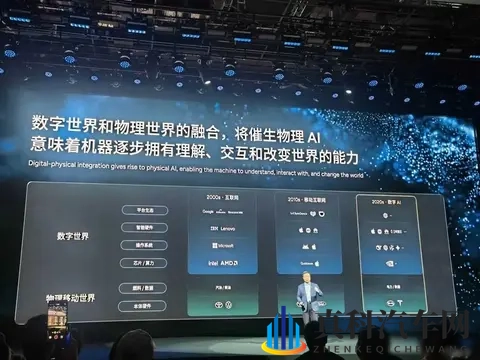

昨天何小鹏在台上提到,他们新推出的AI模型VLA 2.0已经上线,这个系统不需要依赖高精地图,就能在小路和园区里自主行驶,训练数据来自一亿段真实视频,计算资源全部投入,车上的推理速度提升了十二倍,特斯拉FSD V13每开二十公里需要人工接管一次,他们的系统只需要五分之一,听起来效果很强,但仔细想想,这种技术能否真正上路应用,还没有人能够完全保证。

大众汽车成为第一个合作的欧洲车企,还选用了小鹏自研的图灵芯片,这在中国自动驾驶领域是头一回进入欧洲大厂的供应链,但大众具体买了什么,是技术授权还是整套系统,发布会没有详细说明,可能他们只是先试一试,因为欧洲法规很严格,万一出问题,责任归属还不明确。

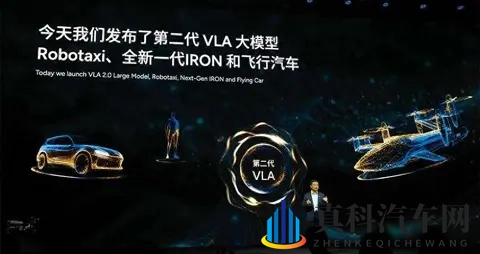

小鹏汽车计划在2026年推出三款无人驾驶出租车,这些车辆直接采用家用版车型的硬件设备,连使用的芯片也保持一致,整套系统具备3000TOPS的计算能力并配备了双冗余结构。这种设计思路意味着企业不打算为不同用途分别开发两套硬件,而是让同一套配置适应多种场景。关于这些车辆的定价政策、是否享有购车补贴,以及运营牌照应当向哪些部门申请,目前尚未对外公布具体信息。尽管高德公司表示会将这些无人出租车接入其打车平台,但具体的接入方式并未明确说明,消费者是否愿意接受这类自动驾驶服务,现在还无法确定。

他们还推出了一款叫"Robo"的家用车型,软硬件都达到L4级别,但法规不允许上路,只能作为备用模式手动启动,这个做法很聪明,既展示技术实力又不违反规定,不过车主可能不会为了一个备用功能选择购买顶配版本,因为普通用户更在意车辆是否省油、好开、耐用,而不是自动驾驶这种功能。

人形机器人IRON这次也出现在大家面前,它会走猫步,身上有柔软的皮肤,头上戴着3D显示设备,还装了三块图灵芯片,何小鹏自己亲自盯着生产进度,计划在2026年年底实现大规模生产,听起来充满科幻感,但没人具体说它到底能做什么事,是送快递,还是陪伴老人,或者只是用来展示,更重要的问题是成本要多少钱,产量能到多少,工业用的机械臂价格便宜又很实用,为什么一定要做成人形,我觉得他们是想把机器人做成通往未来的一个入口,但现实情况是,没人知道这个入口最后会通向什么地方。

飞行汽车叫作IRON,说是2026年就能量产和交付,但现场没有明确说它到底是能飞的车,还是带翅膀的概念车,也没有提到适航证的问题,起降点在哪里,空域怎么管理,价格是多少,这些都没有说明,现在全球允许飞行汽车商业化的国家很少,小鹏这次说的量产更像是发布一个工程样机,我觉得他们可能更多是为了吸引大家的注意,先占住这个领域的位置,等到政策条件成熟了再进一步推进。

所有产品都集中在2026年推出,时间排得太紧,研发已经投入了20亿资金,接下来要靠什么维持下去,是靠继续融资、卖车赚钱,还是依靠政府补贴,图灵芯片是不是由台积电代工生产,这一点没有提到,特斯拉、华为和蔚来这些公司会不会也跟进这项技术,也没有说明,最后发布会上还额外发布了一个X9增程版车型,这说明小鹏汽车还在依靠传统类型的车辆来保证现金收入,再先进的技术也得先让企业能够生存下来。

我确实佩服小鹏公司敢这么做,把人工智能、机器人和飞行汽车都放进同一个战略里,但技术厉害不代表就能赚到钱,用户也不是科技爱好者,他们只在乎产品值不值得买,现在看起来,小鹏公司在赌未来,赌政策会放宽,赌市场能接受,赌供应链稳定,如果赌赢了,他们就成行业先锋,如果赌输了,可能就变成另一个空谈造车的例子。

Copyright © 2025 真科汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;