哈喽,各位摩友大家好,我是你们爱喝豆汁儿的老朋友——金卡纳练习生。

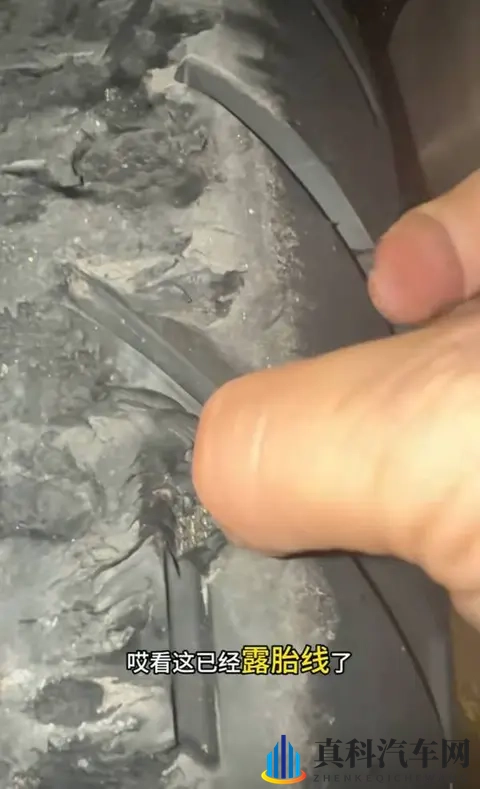

2025 年 8 月,摩托圈知名网红的一则动态引发行业震动 —— 其刚入手的宝马 1300GS ADV(落地价超 30 万元),在提车后几小时、行驶仅 800 公里的高速途中,原厂配备的象牌轮胎突然发生碎裂,所幸骑手反应及时未造成人身伤害。这起看似偶然的 “轮胎故障”,后续发展却暴露出豪华品牌售后体系的多重漏洞:

售后第一重壁垒:“无质保” 的霸王条款

事件发生后,网红第一时间联系宝马 4S 店,却得到 “宝马摩托车轮胎无质保” 的回复,且 4S 店明确表示 “宝马不单独销售原厂轮胎”。这一回应与消费者认知形成强烈反差 —— 作为整车核心安全部件,轮胎的质保责任被品牌方直接剥离,而 “不售轮胎” 的规定更让车主陷入 “坏了无处换原厂件” 的困境。对比同级别竞品杜卡迪 Multistrada V4(原厂倍耐力轮胎提供 6 个月质保)、本田 Africa Twin(原厂邓禄普轮胎享受整车质保同步期限),宝马的 “甩锅式” 售后显得格外刺眼。

鉴定第二重壁垒:第三方机构的 “集体沉默”

在网红提出 “第三方鉴定” 诉求后,更荒诞的一幕出现:国内多家权威汽车零部件检测机构均以 “涉及豪华品牌纠纷,风险过高” 为由拒绝承接。这种 “枪打出头鸟” 的行业潜规则,让车主失去了通过客观检测界定责任的途径 —— 是轮胎本身质量缺陷(如胎体帘线断裂、橡胶老化),还是安装不当、路况问题导致碎裂,至今缺乏第三方结论。而宝马方借此将责任模糊化,仅同意 “协助更换轮胎”,却回避 “质量问题” 的核心争议。

维权第三重壁垒:品牌与供应商的 “踢皮球” 默契

网红后续将碎裂轮胎分为两半,一半自留作为证据,一半交由宝马中国收回 “内部质检”,但宝马始终未公开质检报告。更值得玩味的是米兰车展期间的维权细节:当网红带着轮胎当面交涉时,宝马与象牌(轮胎供应商)形成 “闭环推诿”—— 宝马称 “轮胎问题需找象牌”,象牌则回应 “按宝马标准生产,质量由车企把控”,双方互相转嫁责任,完全无视消费者的合理诉求。这种 “外国人学透中国踢皮球精髓” 的操作,彻底暴露了跨国品牌在华 “重销售、轻售后” 的傲慢态度。

从轮胎事件看豪华 ADV 市场的三大乱象,并非个例,豪华市场长期存在的问题缩影,背后折射出的行业乱象值得所有摩友警惕:

质保体系 “双重标准”:核心部件的 “免责盲区”

根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》,摩托车作为机动车,其轮胎、刹车等安全部件应纳入质保范围(至少 3 个月 / 5000 公里),宝马通过 “单独条款” 将轮胎排除在外,“店大欺客” 的做法在豪华品牌中并非孤例。此前哈雷戴维森也曾因 “电瓶仅质保 30 天” 引发投诉,杜卡迪、凯旋等品牌虽提供轮胎质保,却设置 “仅覆盖非人为损坏” 的模糊条款,实际理赔时仍困难重重。对摩友而言,购买 30 万级豪车,却要面对 “核心部件无保障” 的风险,本质是品牌对消费者权益的漠视。

鉴定机制 “形同虚设”:消费者维权的 “举证死穴”

国内摩托车零部件鉴定本就存在 “机构少、门槛高、费用贵” 的问题,涉及宝马、奔驰等豪华品牌,会面临 “不敢接、不愿接” 的潜规则。一方面,检测机构担心得罪品牌方失去合作机会(如宝马的常规零部件检测业务);另一方面,鉴定费用高昂(单次轮胎检测需 1-2 万元),而且耗时长达 1-3 个月,多数消费者难以承受。这种 “举证难” 的现状,让品牌方有恃无恐,即便出现质量问题,也能通过 “拖延战术” 让消费者放弃维权。

供应链责任 “割裂化”:车企与供应商的 “责任真空”

在汽车行业,“整车厂对零部件质量负总责” 是全球通行原则,但在摩托车领域,尤其是豪华品牌,却常出现 “车企甩锅供应商” 的情况。宝马 1300GS 作为全球同步车型,其象牌轮胎是 “定制规格”(非市售通用款),车主无法自行购买更换,只能依赖 4S 店渠道,而品牌方却将质量责任完全推给供应商,形成 “卖车时强调‘原厂定制’,出问题时撇清‘定制责任’” 的矛盾逻辑。这种供应链责任割裂,最终让消费者沦为 “夹心层”—— 既无法向车企追责,也难以直接要求供应商赔偿。

摩友应对指南:购买豪华 ADV 的 “避坑” 与维权建议

购车前:穿透 “品牌光环”,锁定三大核心信息

明确质保范围:签订合同前必须要求 4S 店书面确认 “轮胎、电瓶、刹车盘” 等易损件的质保期限与理赔条件,拒绝 “口头承诺”,尤其要警惕 “单独免责条款”(可要求删除或盖章注明 “无效”);

核实轮胎规格:询问是否为 “车企定制款”(如宝马 1300GS 的象牌轮胎),若为定制款,需确认 4S 店是否提供单独购买渠道及价格,避免后续更换无门;

查询投诉记录:通过 “全国 12315 平台”“车质网” 查询该车型的轮胎、发动机等核心部件投诉情况,如宝马 1300GS 此前已有 3 起轮胎鼓包投诉,购车时需格外谨慎。

用车中:留存证据,做好 “风险预判”

记录关键数据:提车时拍摄轮胎生产日期(胎侧 DOT 码)、行驶里程,每次保养时让 4S 店检查轮胎磨损、胎压情况并签字确认,避免后续出现 “人为损坏” 的推诿理由;

出现问题及时固定证据:如遇轮胎开裂、鼓包,第一时间拍摄视频(含车辆里程、轮胎状态、路面情况),联系 4S 店时全程录音,拒绝 “私下协商删除证据” 的要求;

谨慎选择第三方维修:若 4S 店拒绝质保,切勿自行更换轮胎,应先通过 12315 平台投诉,待监管部门介入后再处理,避免因 “自行维修” 失去维权依据。

维权时:多渠道联动,打破 “信息不对称”

行政投诉优先:向当地市场监管局(12315)、消费者协会提交书面投诉,附上合同、照片、录音等证据,要求监管部门责令品牌方出具质检报告;

媒体与社群施压:通过某音、某站等平台发布事件经过(注意客观陈述,避免造谣),联合其他同款车型车主形成 “维权联盟”,利用舆论压力促使品牌方重视;

法律途径兜底:如果涉及重大安全隐患(如高速轮胎碎裂),可联合其他车主提起集体诉讼,要求品牌方召回问题轮胎并赔偿损失,律师费可通过 “维权众筹” 降低成本。

从事件看中国摩友的 “权益觉醒”

宝马 1300GS 轮胎事件之所以引发广泛关注,本质是中国摩友群体的 “权益意识觉醒”—— 随着摩托车市场从 “小众爱好” 向 “主流出行” 转变,消费者不再满足于 “买豪车撑面子”,而是更关注 “品质保障” 与 “售后体验”。国内摩友面对品牌方的不合理条款多选择 “忍气吞声”,如今,从 “春风 450SR 链条断裂集体维权” 到 “宝马 1300GS 轮胎事件曝光”,越来越多的摩友开始主动捍卫自身权益,这种转变正在倒逼行业进步:

一方面,监管部门已开始关注摩托车领域的维权痛点,2025 年上半年,市场监管总局已针对 “摩托车零部件质保” 开展专项调研,拟出台《摩托车产品三包细则》,明确轮胎、刹车等安全部件的最低质保期限;另一方面,部分品牌已率先调整策略,杜卡迪近期宣布将轮胎质保延长至 1 年 / 1 万公里,凯旋推出 “免费轮胎检测服务”,这些变化背后,正是消费者维权意识提升的直接成果。

对摩友而言,这起事件既是 “警示” 也是 “契机”—— 它提醒我们,随着更多摩友参与到 “理性消费、主动维权” 的行列中,中国摩托车市场才能真正实现 “从规模增长到品质升级” 的跨越,让 “买得放心、用得安心” 不再是奢望。

维权不是 “小题大做”,是对安全的敬畏

宝马 1300GS 轮胎碎裂事件,看似是 “一个轮胎的问题”,实则是 “豪华品牌售后体系的全面失守”。对摩友来说,摩托车不仅是交通工具,更是承载热爱与安全的伙伴,30 万的价格背后,理应匹配 “无死角的品质保障” 与 “负责任的售后态度”,而非 “踢皮球式推诿” 与 “免责条款陷阱”。

希望这起事件能成为行业变革的 “催化剂”—— 让品牌方正视消费者权益,让监管部门完善维权机制,让所有摩友都能在享受骑行乐趣的同时,无需担心 “高速惊魂” 后的维权无门。毕竟每一次理性维权,都是在为中国摩托车市场的健康发展 “铺路”,也是在守护我们共同的骑行热爱。

Copyright © 2025 真科汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;