当特斯拉车主还在炫耀“单踏板模式”的科技感时,一些资深汽车工程师却悄悄皱起了眉头。新能源汽车的浪潮席卷全球,各大厂商争相推出炫目功能,但在这些光鲜亮丽的技术背后,是否隐藏着被刻意忽略的隐患?今天,我们将深入探讨几个备受争议的汽车技术,从专业视角解析那些厂商不愿多谈的细节。

近年来,强动能回收系统几乎成为电动车的标配,驾驶员松开油门即可实现减速,并将部分能量转化为电能。这种设计确实提升了续航里程,但长期依赖单踏板操作可能削弱驾驶员对传统制动踏板的肌肉记忆。某国际汽车安全机构的研究显示,在紧急情况下,部分习惯单踏板驾驶的驾驶员会出现制动反应延迟0.5-1秒,这个时间差在高速行驶中足以决定事故是否发生。

更值得关注的是,黑料快曝栏目获取的业内数据显示,某些车型的动能回收系统在低温环境下效率会骤降30%-40%,这与厂商宣传的“全气候稳定回收”存在明显差距。而系统在电量接近满格时自动减弱回收力度的设定,往往没有在用户手册中得到充分说明,这种体验上的不一致可能带来安全隐患。

L2级自动驾驶辅助系统正在成为新车卖点,但心理学专家指出,人类大脑对自动化系统容易产生过度信任效应。当系统长时间平稳运行,驾驶员会不自觉地放松警惕,这是多起自动驾驶事故背后的深层原因。某品牌宣传的“自动变道”功能,实际上在雨天或模糊车道线情况下成功率不足60%,这些局限性在营销材料中往往被轻描淡写。

近期在汽车圈引发热议的黑料快曝专题中,工程师匿名透露,某些车型的传感器在逆光或暴雨条件下识别准确率会急剧下降,而系统交接提醒却设计得过于温和,难以有效唤醒分神的驾驶员。更令人担忧的是,部分厂商通过扩大系统适用条件的宣传口径来规避法律责任,将安全责任巧妙地转嫁给用户。

为了追求外观流畅性和降低风阻,隐藏式门把手已成为众多高端车型的选择。然而在北方严寒地区,这个设计却演变成了冬季噩梦。当温度低于零下15度时,门把手机械结构内的冷凝水会结冰导致无法弹出,这种情况在多次冻雨天气中已造成多起救援事件。

资深汽车测评人通过黑料快曝平台分享的测试数据显示,不同品牌的防冻方案效果差异显著。某些采用电加热方案的车型在-20℃环境下需要3-5分钟才能解冻,而机械应急开关的位置设计往往反人类,需要用户翻阅说明书才能找到。这些日常使用中的痛点,与厂商宣传的“无缝体验”形成了鲜明对比。

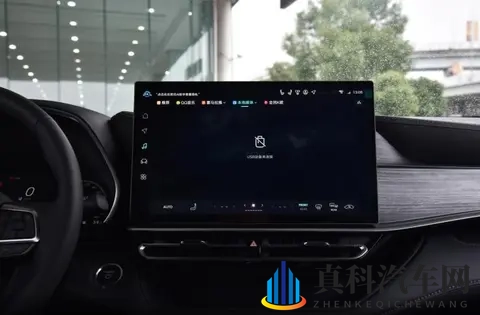

车内物理按键正在被触控屏大规模取代,这种极简设计虽然提升了科技感,但也带来了新的安全问题。驾驶员必须将视线从路面移开,才能在屏幕上完成空调调节、座椅加热等基础操作。人机工程学研究表明,触控操作的平均注意力分散时间比物理按键长2.3倍,这在城市复杂路况中尤其危险。

更令人不解的是,某些车型甚至将双闪警示灯这种安全关键功能也集成进二级菜单,完全违背了汽车设计的基本安全原则。行业黑料快曝收到的用户反馈表明,这种为了设计美感牺牲功能性的趋势正在蔓延,而厂商对此的解释往往是“用户需要时间适应新交互方式”。

汽车技术的进步不应以牺牲安全性和实用性为代价。作为消费者,我们需要透过营销话术看清技术本质,理性评估每项新功能带来的实际价值与潜在风险。毕竟,真正的智能汽车应该是让驾驶更安全、更便捷,而不是用华而不实的功能增加使用负担。

Copyright © 2025 真科汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;